| �P�D�Ώۂ̊T�v |

�� �~�n�T�v

- �~�n�ʐ� �F�@�� 1,800�u

- �����ʐ� �F�@�� �@450�u

- �c�n�ʐ� �F�@�� 1,350�u

- �擾���� �F�@�� �@25.0��

- ���z��@�̗p�r�n�搧���@�@�@�@

- ���z��@�̌��z����

- ������ �@�F �@�@60��

- �e�ϗ� �@ �@�F �@200��

- �h�Ύw��@ �F �@���h�Βn��

�� �����̊T�v�@

| �\���y�їp�r |

���z�ʐ� |

�����ʐ� |

���l |

| �y�ʓS�������ƌ����������x�e�� |

260�u |

260�u |

�@��x�� |

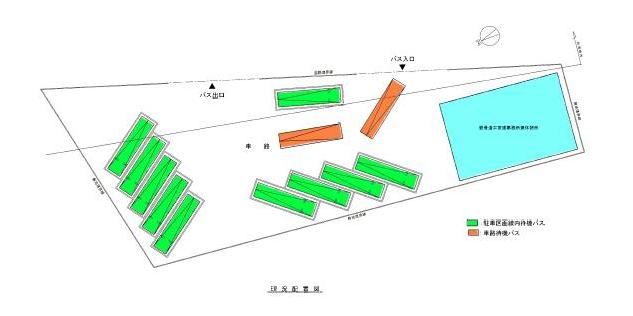

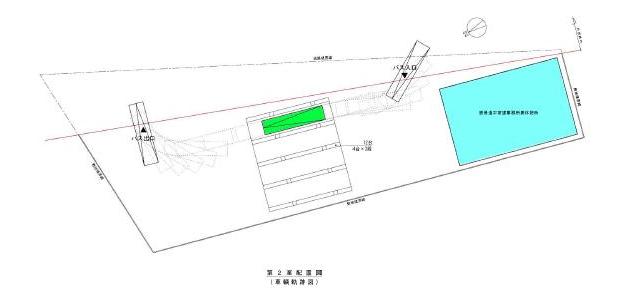

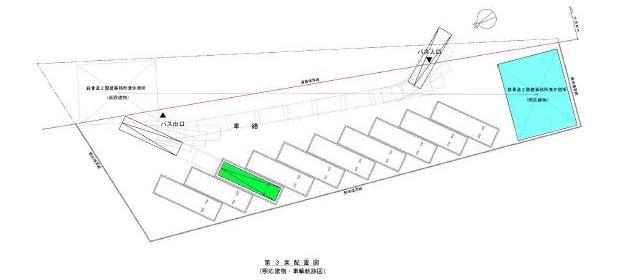

�� �����ƕ~�n���̎g�p��

- ���Y�~�n�́A��ɘH���o�X�����Ԓ������s�����߂̑ҋ@���Ƃ��Ďg�p����Ă��܂��B

- �o�X�̓s�[�N���iAM7:00�`9:00�j��12�䂪�ҋ@���Ă��܂��B

- ��L�̃s�[�N���ɂ́A���Ԃ����̂��߂ɁA�~�n�̂قڑS�ʂ��g�p���Ă���A���ԋ����ȊO�̏ꏊ�ɂ����Ԃ��ҋ@���Ă��܂��B

- �o�X�̏o����͕~�n�����̌������s���Ă��܂��B

- �y�ʓS���������i�ȉ������j�́A�o�X��Ђ̎������y�щ^�]��̋x�e���Ƃ��Ďg�p����Ă���A�V�x�X�y�[�X�͂���܂���B

|

|

|

| �Q�D �����̃|�C���g |

- �x��ƂȂ�~�n�́A������ʋ@�ւł���H���o�X�̑ҋ@���ł��邱�ƁB

- ���̗��p��������A�H�����Ԓ����@�\���~���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƁB

- �ߗׂɓ��{�݂��ړ]�ł���~�n���Ȃ����ƁB

- �o�X�̒��ԃX�y�[�X�͌���Ɠ����̑䐔�����m�ۂ��邱�ƁB

- �o�X�̏o���肪�ł��铹�H�͕~�n�����̌����݂̂ł��邱�ƁB

- �����͎x��ƂȂ�Ȃ����ƁB

- �����ɗV�x�X�y�[�X���Ȃ����ƁB

���A����̎{�݂͂��̓��F����A�����{�݂ł���Ɣ��f�ł��܂��B�����{�݂̕⏞�ɂ��ẮA�w�������No.018�x���Q�Ƃ��Ă��������B

|

| �R�D �l������� |

�@��L�ŏq�ׂ��Ƃ���A�ߗׂɓ��{�݂��ړ]�ł���~�n���Ȃ��A�H�����Ԓ������̋@�\���~���邱�Ƃ͏o���܂���B�]���āA�c�n���ɂ����āA����̋@�\���}�����@���������Ă����܂��B

|

|

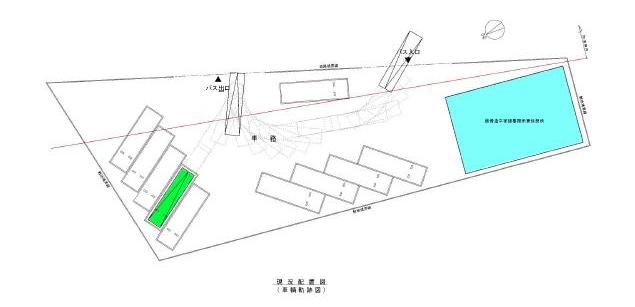

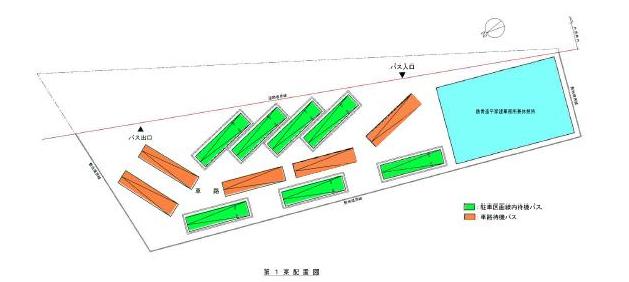

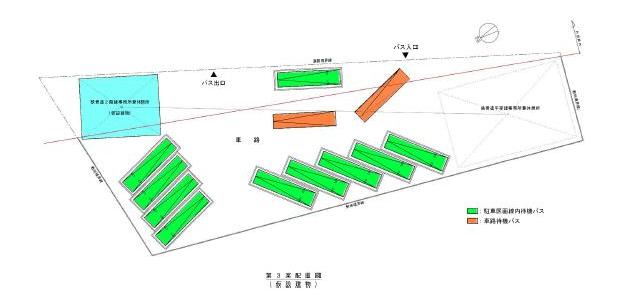

| ����P�ā������͌���̂܂܂Ƃ��A�]�O�Ɠ����̒��ԃX�y�[�X���m�ۂ��� |

�@�x��ƂȂ�Ȃ������͌���̂܂܂Ƃ��A���̑��̎c�n�݂̂Œ��ԃX�y�[�X���m�ۂ��ċ@�\��}��Ăł��B

���@���_

- �����̈ړ]�������܂���B

- ���ԃX�y�[�X���m�ۂł��܂��B

���@���_

- �o���t�߂�ԘH��5��̃o�X�𒓎Ԃ��邱�ƂƂȂ�A���o�Ɏ��̐���X�y�[�X���m�ۂł��Ȃ��Ȃ�܂��B

|

|

��P�Ăł́A���ԁE����X�y�[�X���r�����A�o�X�̏o����Ɏx��𗈂��܂��B

|

|

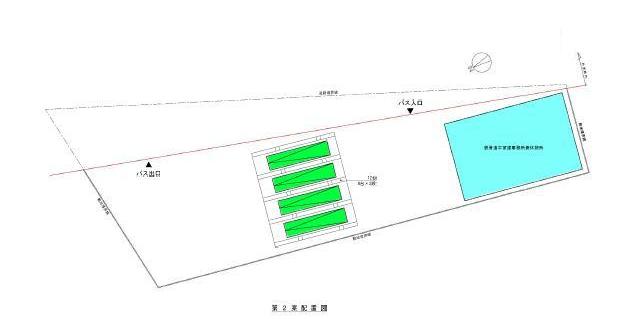

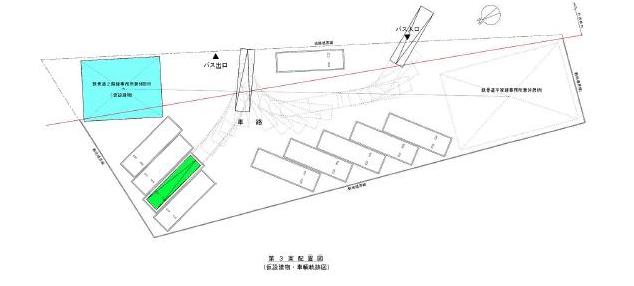

| ����Q�ā������͌���̂܂܂Ƃ��A�o�X�̒��ԏ�𗧑̒��ԏ�i�@�B�����j�Ƃ��� |

�x��ƂȂ�Ȃ������͌���̂܂܂Ƃ��A12�䕪�̃o�X�𗧑̒��ԏ�ɏW�A�@�\��}��Ăł��B

|

|

�@

���@���_

- �����̈ړ]�������܂���B

- ���ԃX�y�[�X���m�ۂł��܂��B

���@���_

- �@�B���̗��̒��ԏ�ƂȂ邱�Ƃ���A�o�X�̏��~�Ɏ��Ԃ�������A�����P�ʂŏo���肷�鎞�ԑсiAM7:00�`9:00�j�́A�����\�ʂ�Ƀo�X���^�s���邱�Ƃ�����ƂȂ�܂��B

- �⏞�z���ł����z�ƂȂ�܂��B

|

���������̗��̒��ԏ�̓o�X�̏d�ʂ̊W����A�����I�ɕs�\�ƂȂ�܂��B

|

��Q�Ăł��A�o�X�̏o����Ɏx��𗈂��A�܂��A�⏞�z�����z�ƂȂ�܂��B

|

|

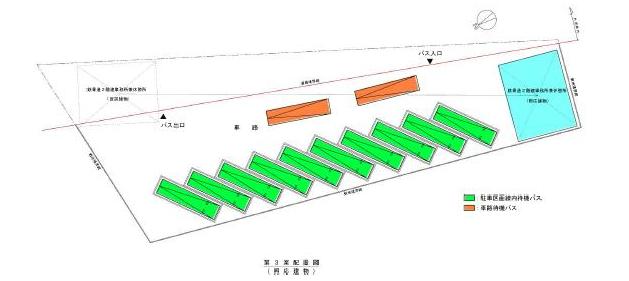

| ����R�ā��������Ɖ������Ƃ��Ďc�n���ɍĔz�u���A�]�O�Ɠ����̒��ԃX�y�[�X���m�ۂ��� |

�@

�@�x��ƂȂ�Ȃ��������A�]�O�ɏƉ����錚���i�Q�K���Ɖ������j�Ƃ��Ďc�n���ɍĔz�u���A���ԃX�y�[�X���m�ۂ��ċ@�\��}��Ăł��B������́E���z���́A���݂̌�����~�n���ɐݒu���邱�ƂŁA�@�\����~���邱�Ƃ͂���܂���B�ړ]�̍H���͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�@���ԋ����ꕔ�ύX���A�~�n���ɉ��݂̌��������z����B

�@�@�@�@�@�@��

�A�@�����̉�̂��s���B

�@�@�@�@�@�@��

�B�@�Ɖ����������z����B

�@�@�@�@�@�@��

�C�@���݂̌�������̂��A���ԋ���ύX����

�@�@�@�@�@�@ |

|

�@

���@���_

- �]�O�Ɠ��l�̋@�\���m�ۂł��܂��B

- ���ԁE����X�y�[�X���m�ۂł��܂��B

���@���_

- �����̊֘A�ړ]�������܂��B

- �⏞�z�����z�ƂȂ�܂��B

|

|

| �@��R�Ăł́A�]�O�̋@�\�͐}��܂����A�����̊֘A�ړ]���������߁A�⏞�z�����z�ƂȂ�܂��B |

|

| �S�D �܂Ƃ� |

| �ȏ�̂R�Ă��܂Ƃ߂�ƈȉ��̒ʂ�ƂȂ�܂��B |

| �������� |

��P�� |

��Q�� |

��R�� |

| �L�`�I������ |

�� |

�� |

�� |

| �@�\�I������ |

�~ |

�~ |

�� |

| �o�ϓI������ |

�� |

�~ |

�� |

| �F�@�� |

�@ |

�@ |

�̗p |

|

�@����̏ꍇ�A�x��ƂȂ�̂������{�݂ł���H���o�X�̑ҋ@���ł��邱�Ƃ�A�ߗׂɓ��{�݂��ړ]�ł���~�n���Ȃ��������ƁA�܂��A���̋@�\���~���邱�Ƃ��o���Ȃ����ƂȂǂ���A���Y�~�n���g�p���Ȃ���A�ړ]�̌���������K�v������܂����B

�@�����⏞�́A�o�ϐ��݂̂Ȃ炸�A�]�O�̋@�\�����ɏd�v�ƂȂ�܂��B�]���āA��R�Ă͌����̈ړ]�������⏞�z�����z�ƂȂ�܂����A�@�\�I���������d�����A�̗p�H�@�ƂȂ�܂����B |

>>���̃y�[�W�̐擪��

|

|